トップページの構成で必須の9コンテンツ|失敗しない作り方と離脱を下げるコツ

サイトリニューアルの担当になったものの、「トップページの構成って何から考えればいい?」「載せるべき情報がわからず、成果の出ないサイトにして失敗したくない…」このようにお悩みではないでしょうか。上

司や制作会社に、説得力のある構成案を自信を持って提案したいですよね。

実は、成果の出るトップページの構成には「型」があります。単に情報を並べるのではなく、「ユーザーの信頼を獲得し、行動を促す」という目的意識を持って、必須となるコンテンツを正しい順番で配置することが重要です。

そこで本記事では、まずトップページ構成に必須の9つのコンテンツをBtoBサイトの事例を交えて紹介します。

さらに、失敗しないための作り方の手順や、訪問者の離脱率を下げるための具体的なコツまで、初心者にも分かりやすく解説します。

そもそもトップページとは?3つの重要な役割

「さあ、トップページの構成を考えよう!」といっても、そもそもトップページがWebサイト全体でどのような役割を担っているのかを理解しておかないと、ただ情報を並べただけのページになってしまいます。

私自身、Web制作を始めたての頃、「とりあえず情報を全部載せよう」として大失敗した経験があります。情報が多すぎて、結局何が言いたいのか伝わらないページを作ってしまったのです。

そうならないためにも、まずはトップページが持つ3つの重要な役割から確認していきましょう。この役割を意識するだけで、構成案の説得力が格段にアップしますよ。

Webサイトの「顔」として第一印象を決める

トップページは、まさにWebサイトの「顔」です。

人が相手の第一印象を数秒で判断するように、Webサイトを訪れたユーザーも、トップページをパッと見て「この会社は信頼できそうか」「自分に関係のある情報がありそうか」を瞬時に判断しています。ここで「なんか違うな…」と思われてしまえば、ユーザーはすぐにページを閉じてしまうでしょう。

訪問したユーザーが一目見て、何を提供している会社なのかが直感的に伝わるデザインやキャッチコピーが不可欠です。

訪問者を目的のページへ導く「案内人」

トップページは、サイトを訪れたユーザーを目的のページへとスムーズに導く「優秀な案内人」でなければなりません。

例えば、あなたが大きなデパートに行った時を想像してみてください。入口のフロアガイドを見て、「紳士服は3階か」「レストラン街は8階だな」と目的の場所へ向かいますよね。トップページもこれと同じです。

- 製品の詳細が知りたい人 → 製品情報ページへ

- 導入事例を読みたい人 → 導入事例ページへ

- すぐに相談したい人 → お問い合わせページへ

このように、ユーザーが求める情報へ迷わずたどり着けるように、分かりやすく道筋を示してあげるのがトップページの重要な役割です。この導線設計がうまくいっていないと、ユーザーはサイト内で迷子になり、知りたい情報にたどり着く前に離脱してしまいます。

サイト全体の信頼性やブランドイメージを伝える

トップページは、デザインのトンマナや使われている言葉遣い、コンテンツの質などを通して、会社全体の信頼性やブランドイメージを伝えます。

特にBtoB(企業間取引)の場合、取引先の選定は非常に慎重に行われます。「この会社は信頼できるパートナーになり得るか?」という視点で厳しくチェックされるため、トップページから伝わる信頼感は極めて重要です。

- 洗練されたデザイン → 時代の変化に対応できる先進的な企業

- 整理された情報 → 顧客への配慮ができる丁寧な企業

- お客様の声や導入事例 → 多くの企業から選ばれている実績のある企業

たとえ素晴らしい技術や製品を持っていても、トップページのデザインが古かったり、情報が分かりにくかったりするだけで、「この会社、大丈夫かな?」と不信感を与えかねません。トップページは、あなたの会社の価値を正しく伝えるための、いわば「デジタルな名刺」でもあるのです。

【BtoBサイト向け】トップページの構成に必要な9つの必須コンテンツ

トップページが持つ3つの重要な役割をご理解いただけたでしょうか。ここからは、いよいよ本題である「具体的に何を入れるべきか?」について解説していきます。

BtoBサイトのトップページ構成には、訪問者の信頼を獲得し、行動を促すための「鉄板」とも言える要素が存在します。これからご紹介する9つのコンテンツは、いわば「成果の出る構成の設計図」です。

ご自身のサイトで「これは足りていないな」「この順番の方が良さそうだ」といった視点でチェックしながら読み進めてみてください。

てっちゃん

てっちゃん私のサイトを例にしながらイメージを掴んでください!

トップページ:https://primera-web.com/

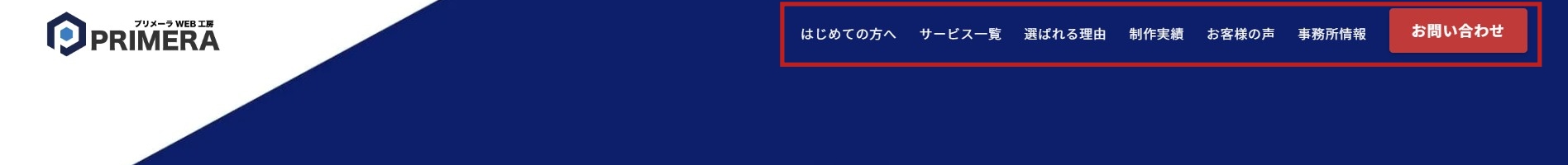

ヘッダー

ヘッダーは、Webサイトの全ページ上部に共通して表示されるエリアです。訪問者がサイト内を回遊するための「地図」のような役割を果たします。

ロゴ

誰のサイトであるかを明確に示します。クリックするとトップページに戻るのが一般的です。

グローバルナビゲーション

主要なページ(サービス紹介、導入事例、会社概要など)へのリンクをまとめたメニューです。

問い合わせボタン:

BtoBサイトでは特に重要です。いつでも問い合わせができるように、目立つ色で設置しましょう。

ヘッダーは常に表示されているため、ユーザーの利便性に直結します。ごちゃごちゃと情報を詰め込みすぎず、シンプルで分かりやすいナビゲーションを心がけることが大切です。

メインビジュアル・キャッチコピー

メインビジュアルは、トップページを開いたときに最初に目に入る、最も大きな画像や動画のことです。そして、そこに添えられるのがキャッチコピーです。このエリアは、訪問者の第一印象を決定づける最も重要なパーツと言っても過過言ではありません。

ここで訪問者の心を掴めなければ、その先を読んでもらうことはできません。ここで伝えるべきは、「誰に、どのような価値(ベネフィット)を提供できるのか」という一点です。

私も以前は、あるクライアントのサイトで、つい技術力の高さをアピールしたいあまり、専門的で難しいキャッチコピーを置いてしまったことがありました。その結果、「訪問者にとってのメリットが3秒で伝わらない」という厳しいフィードバックを受けたことがあります。

大切なのは「我々が何をしているか」ではなく、「あなたがどうなれるのか」を伝えるこです!

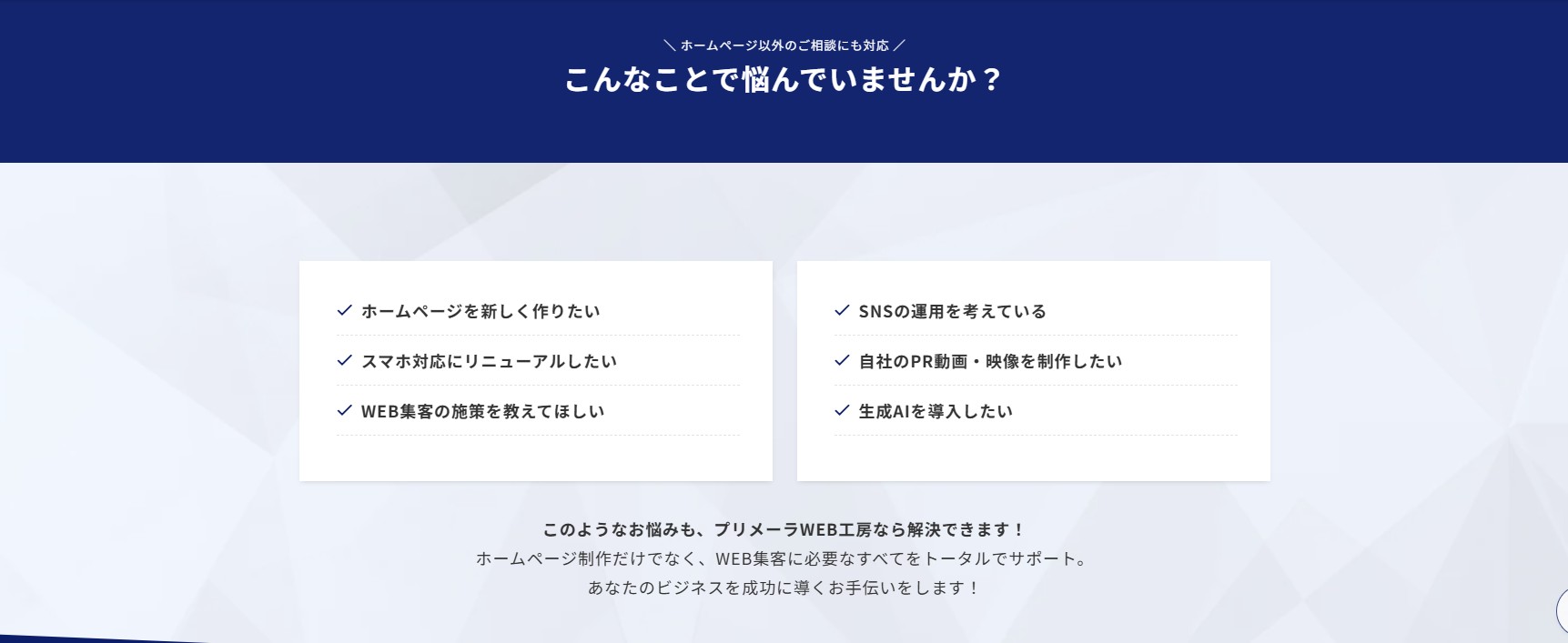

課題提起・共感(選ばれる理由)

メインビジュアルのすぐ下には、訪問者が抱えているであろう「課題」を提示し、「そうそう、それで困ってるんだ!」と共感を促すエリアを設けましょう。

例えば、

「毎月の手作業でのデータ集計に、多くの時間を奪われていませんか?」

「ウェブサイトからの問い合わせが、ここ数カ月ゼロのままになっていませんか?」

といった具体的な問いかけです。

この課題提起があることで、訪問者は「この会社は自分のビジネスを理解してくれている」と感じ、一気に続きを読むモチベーションが高まります。

この部分を丁寧につくるかどうかで、その後の文章の響き方が全く変わってきます。ただサービスを説明されるよりも、「悩みをわかってくれる人」から提案されたい、というのは自然な心理ですよね。

サービス・事業内容

ここで初めて、自社が提供するサービスや事業の全体像を具体的に伝えます。ただし、ここでも全ての情報を詰め込もうとしないでください。

トップページで伝えるべきは、あくまで「どのようなサービスがあるのか」という概要です。各サービスについて、

- サービス名

- 簡単な説明文

- サービスのイメージが伝わるイラストやアイコン

などを簡潔にまとめ、より詳しい情報は「サービス詳細ページ」へリンクを張って誘導するのが王道の作り方です。訪問者が自分の求めるサービスをすぐに見つけられるよう、分かりやすく整理することが求められます。

導入事例・お客様の声

BtoBにおいて、この「導入事例」や「お客様の声」は最強の信頼性コンテンツです。訪問者は常に「この会社を信頼して大丈夫か?」「本当に成果が出るのか?」という不安を抱えています。

その不安を解消してくれるのが、第三者である既存顧客からの評価です。

- どのような企業が導入しているのか

- 導入によってどのような課題が解決されたのか

- 担当者はどのように感じているのか

こうしたリアルな情報に触れることで、訪問者は「この会社なら、自社の課題も解決してくれるかもしれない」と、サービス導入後の成功イメージを具体的に持つことができます。顔写真や企業ロゴを掲載できると、信頼性はさらに高まります。

私のサイトで制作事例と別にお客様の声のセクションもあります。

会社概要・信頼性コンテンツ

訪問者は、取引をするにあたって「その会社が何者であるか」を必ず確認します。特にBtoBでは、企業の信頼性や実績が非常に重視されるため、会社としての素性をしっかりと開示することが重要です。

- 会社概要へのリンク: 企業の基本情報をまとめたページへの導線。

- 代表挨拶・企業理念: 会社の想いやビジョンを伝え、共感を促します。

- 受賞歴やメディア掲載実績: 第三者からの客観的な評価は、信頼性を大きく向上させます。

こうした情報をトップページにさりげなく配置することで、訪問者に安心感を与え、取引先としての信頼性を高める効果があります。

お知らせ・ブログ

「お知らせ」や「ブログ」の更新情報は、企業が積極的に活動している証拠となります。

例えば、最終更新日が2年前のお知らせ欄を見ると、「この会社、今もちゃんと活動しているのかな?」と少し不安になりますよね。逆に、定期的にセミナー開催情報や製品のアップデート情報などが更新されていると、活気があり、成長している企業という印象を与えられます。

また、業界の専門知識を発信するブログは、企業の専門性や技術力をアピールする絶好の機会となり、SEOの観点からも非常に有効です。

ホームページの専門家としての発信だけでなく、SEO対策の一環でコラムページを用意しています。

CTA(行動喚起エリア)

CTAとは「Call To Action(コール・トゥ・アクション)」の略で、訪問者に具体的な行動を促すためのエリアです。BtoBサイトにおいては、「お問い合わせ」や「資料請求」のボタンがこれにあたります。

どれだけ素晴らしいコンテンツを並べても、このCTAがなければ成果には結びつきません。「さて、この後どうすればいいんだろう?」とユーザーを迷わせてはいけません。

「サービスに興味を持った方は、まずはこちらから無料の資料をダウンロードしてください」

「ご相談・お見積もりは、こちらのフォームからお気軽にご連絡ください」

このように、次に取るべき行動を明確に示し、目立つデザインのボタンでスムーズに誘導することが極めて重要です。CTAは、ページの最後だけでなく、コンテンツの途中など、複数の場所に設置することも効果的です。

お問い合わせは分かりやすくするのが基本!

フッター

フッターは、Webサイトの全ページ下部に共通して表示されるエリアです。ヘッダーのナビゲーションを補完する役割を持ちます。

- サイトマップ(全ページへのリンク一覧)

- 会社概要

- プライバシーポリシー

- お問い合わせ先

- コピーライト表記

などを記載するのが一般的です。ページの最後まで読み進んだユーザーが、次に行動を起こすための受け皿として機能します。隅々まで情報を探している熱心なユーザーのためにも、必要な情報を整理して配置しておきましょう。

失敗しない!トップページ構成の作り方を5ステップで解説

トップページに含めるべき9つのコンテンツが分かったところで、次はいよいよ「どのように構成案を作成していくか」という具体的な手順に進みましょう。

いきなりデザインを考えたり、コンテンツを書き始めたりするのは失敗のもとです。私自身、昔は焦ってすぐに形にしたがり、後から「目的がずれていた…」と大きな手戻りを発生させたことが何度もあります。

そうした失敗を防ぐためにも、この5つのステップに沿って進めてみてください。論理的で、誰が見ても納得できる構成案が作れるようになりますよ。

ステップ1:目的(KGI/KPI)とターゲットを明確にする

構成を考える前に、まず「このトップページで何を達成したいのか」という目的を明確にしましょう。ビジネスのゴールから逆算することが重要です。

- KGI(重要目標達成指標):最終的なゴール(例:Web経由の売上を年間3,000万円にする)

- KPI(重要業績評価指標):KGIを達成するための中間指標(例:月間の問い合わせ件数を20件にする、資料ダウンロード数を100件にする)

目的が定まったら、次に「誰に」その情報を届けるのか、ターゲット像(ペルソナ)を具体的に描きます。「製造業の購買部長、45歳、新しい部品の情報を探している」のように具体的に設定することで、どのような言葉やデザインが響くのかが見えてきます。

ステップ2:トップページに含める要素を洗い出す

目的とターゲットが明確になったら、トップページに掲載すべき情報の要素をすべて洗い出します。ブレインストーミングのように、まずは質より量を意識して書き出してみましょう。

前の章でご紹介した「9つの必須コンテンツ」を基本のチェックリストとして使い、そこに自社ならではの強みや、ターゲットが特に知りたがりそうな情報を追加していくのが効率的です。例えば、特定の許認可や受賞歴、業界特有の導入事例などがそれに当たります。

ステップ3:情報の優先順位を付けて配置を決める

洗い出した情報要素を、重要度の高い順に並び替えていきます。ここでのポイントは、「ターゲットが知りたい順番」を意識することです。

訪問者がページを開いて、上から下に読み進めるストーリーを想像してみてください。

- つかみ:まず興味を引くのは何か?(キャッチコピー、ベネフィット)

- 共感・信頼:次に信頼を得るためには何が必要か?(課題提起、導入事例)

- 理解:サービスを理解してもらうための情報は?(サービス概要)

- 安心・行動:最後に安心して行動してもらうための要素は?(会社概要、CTA)

この情報の優先順位付けこそが、トップページ構成の「骨格」となります。

ステップ4:ワイヤーフレーム(設計図)を作成する

情報の優先順位が決まったら、「ワイヤーフレーム」と呼ばれるサイトの設計図を作成します。ワイヤーフレームとは、色や写真などの装飾的な要素を省き、「どこに」「何を」配置するのかを線や箱で示したシンプルなレイアウトのことです。

難しく考える必要はありません。専用のツールもありますが、最初のうちはPowerPointやExcel、極端な話、手書きのラフスケッチでも十分です。この設計図があることで、デザイナーやエンジニアとの認識のズレを防ぎ、スムーズに制作を進めることができます。

ステップ5:社内や制作会社とすり合わせる

ワイヤーフレームが完成したら、必ず関係者に見せてフィードバックをもらいましょう。特に、上司や営業担当者、そして実際にサイトを制作するWeb制作会社とのすり合わせは必須です。

自分では完璧だと思った構成でも、他の人から見ると「この情報が足りない」「ここの表現は分かりにくい」といった改善点が見つかるものです。

デザインや開発が進んでから修正するのは大変な時間とコストがかかるので、この段階でしっかりと認識を合わせておくことが、プロジェクト成功の鍵を握ります。

訪問者の離脱率を下げる!構成を考える上で意識すべき3つのコツ

基本的な構成の作り方を押さえたら、次にもう一歩進んで、訪問者の離脱率を下げ、より成果に繋がりやすくするための「コツ」を見ていきましょう。どれも少し意識するだけで、トップページの質がグッと上がるポイントです。

コツ①:ファーストビューで「自分ごと化」させる

ファーストビューとは、ユーザーがページを開いたときにスクロールせずに表示される画面領域のことです。訪問者はこの領域をわずか3秒で判断し、続きを読むか離脱するかを決めると言われています。

この短い時間で興味を引く最大のコツは、メッセージを「自分ごと化」させることです。つまり、訪問者が「あ、これ自分のことだ」「私のためのサービスかもしれない」と感じるような言葉を選ぶのです。

例えば、あなたが経理担当者だとして、次のどちらのサイトに興味を持つでしょうか?

- A社:「私たちは最先端の会計システムを提供します」

- B社:「面倒な請求書発行業務を、ワンクリックで終わらせませんか?」

おそらくB社ですよね。このように、会社の言いたいこと(機能)ではなく、ユーザーが得られる未来(ベネフィット)や、解決できる悩みを具体的に提示することが、訪問者を引きつける鍵となります。

コツ②:ユーザーを迷わせないナビゲーションを設計する

トップページは、様々な目的を持ったユーザーが訪れる「玄関」です。だからこそ、誰にとっても分かりやすく、迷子にさせないナビゲーション設計が不可欠です。

ここでのナビゲーションとは、ヘッダーのメニューだけではありません。コンテンツの見出しや、ボタンの文言、リンクの配置など、ユーザーを導くすべての要素を指します。以前、つい格好つけて「私たちの思想」のような抽象的なメニュー名にしてしまい、全くクリックされなかった苦い経験があります。ユーザーは、一般的で分かりやすい言葉を求めているのです。

各コンテンツブロックが「次に何を見ればいいか」を自然に示しているか、ボタンやリンクが直感的にクリックできるデザインになっているか、といった視点で、ユーザーを親切に案内する構成を心がけましょう。

コツ③:CTAは分かりやすく、複数設置する

訪問者があなたのサービスに興味を持ってくれたとしても、次に何をすべきかが分からなければ、そのまま離脱してしまいます。その「次の一歩」を具体的に示すのがCTA(行動喚起)です。

ここで重要なのは、CTAをページの最後に一つだけ置くのではなく、文脈に合わせて複数設置することです。

- サービスの概要を説明した直後 → 「サービス詳細はこちら」ボタン

- 導入事例を紹介した後 → 「導入事例の資料をダウンロード」ボタン

- ページの最後 → 「お問い合わせ・無料相談はこちら」フォーム

以前担当したサイトで、ページの最後にしかなかったCTAをコンテンツの途中にも設置しただけで、問い合わせ数が1.5倍になったことがあります。ユーザーが「もっと知りたい!」と思ったその瞬間に、行動への入り口を用意しておくことが、機会損失を防ぐ上で非常に効果的なのです。

【事例】構成の参考にしたいBtoBサイトのデザイン3選

ここまでトップページ構成の理論やコツを解説してきましたが、やはり実際のサイトを見るのが一番イメージが湧きますよね。ここでは、構成を考える上で非常に参考になるBtoBサイトの事例を3つのタイプに分けてご紹介します。

※特定の企業サイトをそのまま挙げることは控えますが、各タイプで「どのような点に注目して見るべきか」というポイントを解説します。ぜひ、ご自身の業界に近いサイトを探して見比べてみてください。

事例①:SaaS企業のサービス紹介サイト

SaaS企業の注目ポイントはココ!

「〇〇を効率化」「△△コストを削減」など、導入後の未来が具体的にイメージできる言葉選びが非常に巧みです。

導入企業のロゴ一覧や、具体的な数値が入ったお客様の声が必ずと言っていいほど配置されており、信頼性を高めています。

「無料トライアル」「デモを予約」など、ユーザーに取ってほしい行動への導線が非常に分かりやすく、目立つように設計されています。

SaaSサイトは、Web上で顧客獲得を完結させるための工夫が満載です。特に、難しいサービスをいかに分かりやすく伝えるか、という点で非常に参考になります。

事例②:製造業のコーポレートサイト

製造業の注目ポイント

派手さよりも、堅実でクリーンなデザインを採用していることが多いです。青や緑といった信頼感を想起させる色がよく使われます。

多岐にわたる製品を「業界別」「課題別」などで分類し、目的の製品にたどり着きやすい工夫がされています。

特許情報、品質管理体制、設備の紹介など、企業の技術的な強みを証明するコンテンツが充実しています。

まさに、今回ペルソナとして設定したようなBtoBメーカー様が最も参考になるタイプです。安心感と信頼性をいかに演出するかが鍵となります。

事例③:コンサルティング会社のブランディングサイト

コンサル会社の注目ポイントはここ!

コンサルタントの顔写真や経歴、代表のメッセージなどを通して、無形のサービスに対する信頼感を醸成しています。

「どのような課題を」「どのように解決し」「どのような成果が出たか」をストーリー仕立てで紹介し、専門性の高さを証明しています。

ホワイトペーパーやセミナー情報、ブログなどを通して「知の権威」としてのブランドイメージを構築しています。

形のないサービスを扱う企業にとって、専門性と信頼性をどう可視化するかの好例です。

まとめ

今回は、ホームページのトップページ構成について、必須コンテンツから具体的な作り方の手順、離脱率を下げるコツまでを網羅的に解説しました。

最後に、本記事の重要なポイントを振り返ります。

- トップページには「顔」「案内人」「信頼性の伝達」という3つの重要な役割がある。

- 成果を出すBtoBサイトには、9つの必須コンテンツからなる「型」が存在する。

- 目的設定から始まる5つのステップを踏むことで、論理的で失敗のない構成案が作れる。

- ファーストビューやCTAを少し工夫するだけで、訪問者の反応は大きく変わる。

トップページの構成を考えるのは、Webサイトリニューアルの成功を左右する、非常に重要で骨の折れる作業です。しかし、今回ご紹介した内容に沿って一つひとつ丁寧に進めていけば、必ず上司や制作会社を納得させ、ビジネスの成果に繋がるトップページを作ることができます。

この記事が、あなたのプロジェクトを成功に導く一助となれば幸いです。

アクセス数は気にしてる?